Das Konzert der Moleküle: Der Entourage-Effekt zwischen wissenschaftlicher Evidenz und Marketing-Mythos

Aloha liebe Wissensdurstige, Koryphäen des Krauts und alle, die es noch werden wollen!

Stellen Sie sich ein Orchester vor, das sich auf eine große Symphonie vorbereitet. Ein einzelner Geigenvirtuose, der ein Solo spielt, kann zweifellos eine beeindruckende technische und emotionale Leistung erbringen. Doch die wahre Tiefe, die Komplexität und die überwältigende Resonanz der Musik entstehen erst, wenn das gesamte Ensemble zusammenspielt: die Streicher, die Holz- und Blechbläser, das Schlagwerk. Jede Instrumentengruppe trägt mit ihrer einzigartigen Klangfarbe und Dynamik zum Ganzen bei, und erst in ihrer Interaktion entfaltet sich die volle Vision des Komponisten.

Diese Analogie, meine lieben Freund*innen, dient als Leitmotiv für eine der faszinierendsten, aber auch am heftigsten debattierten Theorien in der modernen Cannabisforschung: den Entourage-Effekt. Im Kern postuliert diese Hypothese genau das: Das Ganze – die Cannabis-Pflanze mit ihrem reichen Schatz an chemischen Verbindungen – ist mehr als die Summe seiner Teile. Ein isoliertes Molekül wie Tetrahydrocannabinol (THC) mag der virtuose Solist sein, aber die wahre “Musik” der Pflanze, ihre nuancierte und vielfältige Wirkung auf den menschlichen Körper, entsteht erst durch das komplexe Zusammenspiel aller ihrer Inhaltsstoffe.

Der Entourage-Effekt steht heute im Spannungsfeld zwischen überzeugenden anekdotischen Berichten von Patienten, vielversprechenden präklinischen Daten und einem spürbaren Mangel an schlüssigen, groß angelegten klinischen Studien, die den Goldstandard der medizinischen Evidenz darstellen. Dies hat zu einer polarisierten Debatte geführt, in der die Theorie von den einen als pharmakologische Realität gefeiert und von den anderen als cleveres Marketinginstrument abgetan wird – ein Phänomen, das wir leider nur zu gut aus dem Bereich der Grow-Ausrüstung kennen.

Dieser Artikel hat sich zum Ziel gesetzt, diese Debatte zu durchdringen und eine zentrale Frage zu beantworten: Was ist der Entourage-Effekt wirklich? Um dies zu erreichen, werden wir eine systematische Reise unternehmen. Wir werden die wissenschaftlichen Ursprünge des Begriffs zurückverfolgen, die einzelnen “Musiker” im molekularen Orchester – Cannabinoide, Terpene und Flavonoide – detailliert vorstellen, die “Partitur” ihrer biochemischen Interaktionen analysieren und schließlich die Argumente beider Seiten im wissenschaftlichen Kreuzverhör kritisch beleuchten. Ziel ist es, Ihnen, meinen geschätzten Lesern, ein fundiertes, evidenzbasiertes Urteil zu ermöglichen und Sie zu befähigen, zwischen gesicherter Wissenschaft und überzogenen Marketingversprechen zu unterscheiden.

Kapitel 1: Die Geburt einer Idee – Von körpereigenen Botenstoffen zur ganzen Pflanze

Um den Entourage-Effekt in seiner heutigen Form zu verstehen, ist es unerlässlich, seine Wurzeln zu kennen. Überraschenderweise liegen diese nicht in der Erforschung der Cannabis-Pflanze selbst, sondern in den tiefen Einblicken in unser eigenes, körpereigenes Endocannabinoid-System (ECS). Die Evolution des Begriffs von einer präzisen biochemischen Beobachtung zu einem breit gefächerten, oft vage verwendeten Konzept ist der Schlüssel zum Verständnis der aktuellen wissenschaftlichen Kontroverse.

Die wahre Herkunft des Begriffs: Eine endogene Entdeckung

Der Begriff “Entourage-Effekt” wurde erstmals 1998 in einer bahnbrechenden Publikation von Shimon Ben-Shabat, Raphael Mechoulam und ihrem Team geprägt. Ihre Forschung konzentrierte sich auf das Endocannabinoid-System, jene körpereigene Steuerzentrale, die wir in

Teil 2 unserer Botanik Bibel ausführlich beleuchtet haben. Im Mittelpunkt ihrer Untersuchung stand das Endocannabinoid 2-Arachidonoylglycerol (2-AG), ein körpereigener Botenstoff, der an die Cannabinoid-Rezeptoren CB1 und CB2 bindet.

Die Forscher machten eine faszinierende Entdeckung: 2-AG kommt im Körper nicht isoliert vor, sondern wird von einer “Entourage” anderer, chemisch verwandter Moleküle begleitet – insbesondere von den Fettsäureglycerinestern 2-Linoleoylglycerol (2-LG) und 2-Palmitoylglycerol (2-PG). Diese Begleitmoleküle waren für sich genommen an den Cannabinoid-Rezeptoren inaktiv. Wenn sie jedoch

zusammen mit 2-AG vorhanden waren, verstärkten sie dessen Wirkung signifikant, indem sie dessen Bindung an die Rezeptoren potenzierten und seinen enzymatischen Abbau hemmten.

Die ursprüngliche Definition des Entourage-Effekts beschrieb also einen hochspezifischen, endogenen Mechanismus: die Modulation der Aktivität eines aktiven körpereigenen Botenstoffs durch ansonsten inaktive Begleitmoleküle. Es war, wie die Forscher es formulierten, “eine neuartige Route zur molekularen Regulierung der endogenen Cannabinoid-Aktivität”.

Die Übertragung auf die Pflanze: Ein Paradigmenwechsel

Die Eleganz dieser Idee blieb in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht unbemerkt. Eine entscheidende Rolle bei der Übertragung des Konzepts auf die Pflanze spielte der Neurologe und Forscher Dr. Ethan B. Russo. In seinem wegweisenden Artikel “Taming THC” aus dem Jahr 2011 formulierte er die Hypothese, dass die nicht-psychoaktiven Bestandteile von Cannabis, insbesondere andere Cannabinoide wie Cannabidiol (CBD) und die aromatischen Terpene, die Wirkung von THC synergistisch modulieren könnten. Russo postulierte, dass diese Verbindungen zusammenarbeiten, um die therapeutischen Effekte von THC zu verstärken und gleichzeitig dessen unerwünschte Nebenwirkungen abzuschwächen.

Mit dieser Übertragung vollzog sich ein fundamentaler Wandel. Aus der Beschreibung einer spezifischen Interaktion zwischen einem aktiven und mehreren inaktiven endogenen Molekülen wurde eine umfassende Hypothese über die synergistischen Effekte von hunderten potenziell aktiven pflanzlichen Verbindungen. Der Begriff wurde zum Synonym für die Idee der pflanzlichen Polypharmazie, der Vorstellung, dass ein Gesamtextrakt einer Pflanze wirksamer sein kann als seine isolierten Bestandteile.

Diese Erweiterung war wissenschaftlich plausibel, führte aber auch zu einer Verwässerung der ursprünglichen Definition. Die Cannabis-Industrie griff den eingängigen Begriff begierig auf und nutzte ihn als Marketinginstrument, um “Vollspektrum”-Produkte als grundsätzlich überlegen zu bewerben – oft ohne spezifische wissenschaftliche Belege. Diese Entwicklung hat maßgeblich zur heutigen Verwirrung und zur wissenschaftlichen Debatte beigetragen.

Kapitel 2: Das Orchester der Inhaltsstoffe – Eine Vorstellung der Hauptdarsteller

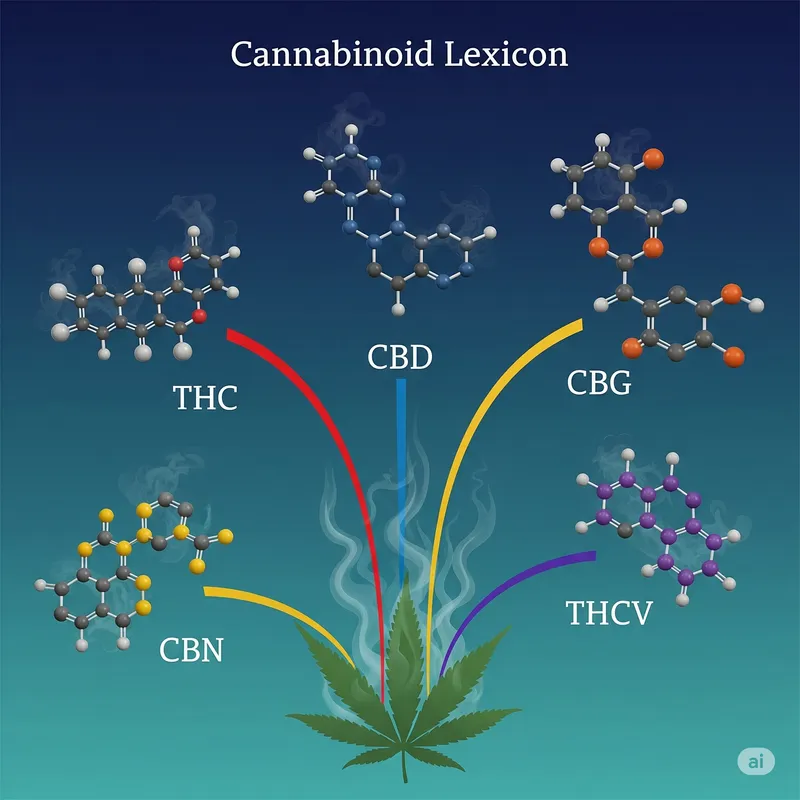

Um das komplexe Zusammenspiel des Entourage-Effekts zu verstehen, müssen wir zunächst die einzelnen Musiker des molekularen Orchesters kennenlernen. Diese lassen sich grob in drei Hauptgruppen einteilen: Cannabinoide, Terpene und Flavonoide.

2.1 Die Cannabinoid-Sektion: Die Dirigenten und Solisten

Die Cannabinoide sind die bekanntesten Wirkstoffe der Cannabis-Pflanze. Sie sind die Dirigenten und Solisten des Orchesters.

Die “Mutter” aller Cannabinoide: Cannabigerolsäure (CBGA)

Alles beginnt mit der Cannabigerolsäure (CBGA), dem “Stammzell-Cannabinoid”. Sie ist der biochemische Vorläufer, aus dem die Pflanze mittels spezifischer Enzyme (Synthasen) die wichtigsten anderen sauren Cannabinoide wie THCA, CBDA und CBCA herstellt. Erst durch Hitze (Decarboxylierung) werden diese in ihre bekannten aktiven Formen THC, CBD und CBC umgewandelt.

THC (Δ⁹-Tetrahydrocannabinol): Der Virtuose mit Nebenwirkungen

THC ist der berühmteste Solist, verantwortlich für das “High”-Gefühl. Wie wir in unserem Grundlagenartikel zum ECS gelernt haben, wirkt es als partieller Agonist an den CB1- und CB2-Rezeptoren. Diese Interaktion erklärt seine psychoaktiven und therapeutischen Effekte wie Schmerzlinderung und Appetitanregung. Entscheidend ist sein

biphasischer Effekt: Niedrige Dosen können angstlösend wirken, während hohe Dosen Angst und Paranoia auslösen können.

CBD (Cannabidiol): Der modulierende Gegenspieler

CBD ist der zweite große Star, spielt aber eine andere Rolle. Es ist nicht-psychoaktiv und wirkt als intelligenter Moderator. Seine wichtigste Funktion im Entourage-Effekt ist die eines negativen allosterischen Modulators am CB1-Rezeptor. Es dockt an einer separaten Stelle des Rezeptors an und verändert dessen Form, sodass THC nicht mehr so effizient binden kann. Dies ist die biochemische Erklärung für die Fähigkeit von CBD, die Psychoaktivität von THC zu “zähmen”. Zusätzlich hemmt es das Enzym FAAH, was die Konzentration unseres körpereigenen “Glückseligkeitsmoleküls” Anandamid erhöht.

Die “kleinen” Cannabinoide mit großem Potenzial

- CBG (Cannabigerol): Die aktive Form der “Mutter” CBGA. Es ist nicht nur ein schwacher Agonist an CB1/CB2-Rezeptoren, sondern auch ein potenter Agonist am α2-Adrenozeptor und Antagonist am Serotoninrezeptor 5-HT1A, was ihm ein einzigartiges therapeutisches Potenzial bei Schmerzen, Entzündungen und neurodegenerativen Erkrankungen verleiht.

- CBN (Cannabinol): Entsteht durch den Abbau von THC. Sein Ruf als “Schlaf-Cannabinoid” ist umstritten. Die sedierende Wirkung von gealtertem Cannabis ist wahrscheinlich nicht auf CBN allein zurückzuführen, sondern auf eine Synergie mit spezifischen, gealterten Terpenen und Rest-THC.

- THCV (Tetrahydrocannabivarin): Ein faszinierendes, paradoxes Molekül. Bei niedrigen Dosen wirkt es als CB1-Antagonist, ist nicht psychoaktiv und kann den Appetit unterdrücken. Bei hohen Dosen wird es zum CB1-Agonisten und wirkt psychoaktiv. Dies macht es zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Behandlung von Stoffwechselerkrankungen wie Adipositas und Diabetes.

2.2 Die Terpen-Sektion: Die Aromen, die wirken

Terpene sind die aromatischen Verbindungen, die für den Geruch und Geschmack von Cannabis verantwortlich sind. Sie haben aber auch eigene pharmakologische Wirkungen.

- β-Caryophyllen: Dieses Terpen, das auch in schwarzem Pfeffer vorkommt, ist das einzige bekannte Terpen, das direkt an den CB2-Rezeptor bindet und daher stark entzündungshemmend und schmerzlindernd wirkt, ohne psychoaktiv zu sein.

- Myrcen: Bekannt für sein erdiges Aroma, wird es mit sedierenden Effekten in Verbindung gebracht. Die oft zitierte Behauptung, es erhöhe die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke, ist wissenschaftlich schwach belegt und ein gutes Beispiel für die “Bro-Science”, die wir vermeiden wollen.

- Limonen & Linalool: Diese Terpene (Zitrus- & Lavendelaroma) wirken auf die Serotonin-, Dopamin- und GABA-Systeme und tragen so zu stimmungsaufhellenden und angstlösenden Effekten bei.

2.3 Die Flavonoide: Die stillen Begleiter

Flavonoide sind für die Färbung verantwortlich. Cannabis-spezifische Cannflavine (A & B) haben in Studien eine bemerkenswerte entzündungshemmende Wirkung gezeigt, die bis zu 30-mal stärker als die von Aspirin sein kann.

Tabelle 1: Die Schlüsselspieler im Entourage-Effekt und ihre bekannten Wirkungen

Kapitel 3: Die Mechanismen der Synergie – Wie das Konzert auf der Bühne des ECS stattfindet

Die Interaktionen des Entourage-Effekts lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen: pharmakodynamische und pharmakokinetische Synergien.

Pharmakodynamische Synergie: Interaktion am Wirkort

Diese Synergien entstehen, wenn Moleküle direkt an den zellulären Zielorten interagieren.

- Multi-Target-Effekte: Ein Vollspektrum-Extrakt greift an zahlreichen Fronten gleichzeitig an und moduliert nicht nur das ECS, sondern auch das Serotonin-, Adrenalin- und GABA-System.

- Allosterische Modulation: Dies ist der am besten belegte Mechanismus. CBD bindet an einer sekundären Stelle des CB1-Rezeptors und fungiert wie ein Dimmer, der die Wirkung von THC abschwächt. Dies ist keine Theorie, sondern ein nachgewiesener biochemischer Mechanismus.

Pharmakokinetische Synergie: Interaktion auf dem Weg zum Wirkort

Diese Synergien entstehen, wenn ein Molekül die Konzentration oder Verfügbarkeit eines anderen verändert.

- Metabolismus: CBD kann Leberenzyme (Cytochrom P450) hemmen, die für den Abbau von THC zuständig sind. Dies kann theoretisch die Konzentration und Wirkdauer von THC im Blut erhöhen, ist aber klinisch komplex.

- Absorption und Distribution: Die populäre, aber wissenschaftlich schwach untermauerte Hypothese, dass das Terpen Myrcen die Blut-Hirn-Schranke durchlässiger für THC macht, sollte mit großer Vorsicht betrachtet werden.

Der Entourage-Effekt ist also kein monolithisches Phänomen, sondern ein Sammelbegriff für eine Vielzahl potenzieller Interaktionen mit unterschiedlicher wissenschaftlicher Beweiskraft.

Kapitel 4: Applaus und Kritik – Der Entourage-Effekt im wissenschaftlichen Kreuzverhör

Die Theorie des Entourage-Effekts hat in der Wissenschaft eine lebhafte Debatte ausgelöst.

4.1 Die Argumente der Befürworter: Die “Pro”-Seite

- Präklinische Evidenz: Zahlreiche Studien an Zellkulturen und Tieren haben gezeigt, dass Vollspektrum-Extrakte wirksamer sind als Isolate, z.B. bei der Hemmung von Krebszellen.

- Klinische Beobachtungen: Eine Meta-Analyse zur Epilepsie zeigte, dass zur Anfallsreduktion eine niedrigere Dosis eines CBD-Extrakts nötig war als von reinem CBD. Auch in der Schmerztherapie scheint die Kombination von THC und CBD überlegen zu sein.

- Nachweis spezifischer Interaktionen: Eine Studie der Johns Hopkins University zeigte, dass die Kombination des Terpens Limonen mit THC die durch THC ausgelöste Angst signifikant reduzierte.

- Entdeckung cannabimimetischer Terpene: Neuere Forschungen zeigen, dass einige Terpene direkt an Cannabinoid-Rezeptoren binden und so zur schmerzlindernden Wirkung beitragen können.

4.2 Die Stimme der Skeptiker: Die “Contra”-Seite

- Mangel an Goldstandard-Studien: Es fehlen große, randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte klinische Studien am Menschen, die systematisch definierte Mischungen vergleichen.

- Widersprüchliche Ergebnisse: Es gibt auch gut durchgeführte Studien, die keinen Entourage-Effekt nachweisen konnten. Einige fanden keine Modulation der THC-Wirkung durch Terpene. Andere fanden sogar einen negativen (antagonistischen) Effekt.

- Das Marketing-Problem: Kritiker argumentieren, dass der Begriff von einer wissenschaftlichen Hypothese zu einem Marketing-Mythos verkommen ist, der dazu dient, teurere Vollspektrum-Produkte ohne spezifische Belege zu verkaufen.

4.3 Synthese: Eine ausgewogene Bewertung

Die Wahrheit liegt zwischen den Extremen. Die produktivere Frage lautet nicht “Existiert der Entourage-Effekt?”, sondern “Welche spezifischen Interaktionen zwischen welchen Molekülen sind unter welchen Bedingungen klinisch relevant?” Der Entourage-Effekt ist ein wertvolles Rahmenkonzept, aber kein pauschales Gütesiegel.

Kapitel 5: Von der Theorie zur Praxis – Was das für den mündigen Anwender bedeutet

5.1 Die Produktlandschaft verstehen: Isolat, Breitspektrum, Vollspektrum

- Isolat: Die reinste Form eines einzelnen Cannabinoids (z.B. CBD). Präzise Dosierung, aber kein Entourage-Effekt.

- Breitspektrum: Enthält viele Cannabinoide und Terpene, aber das THC wurde vollständig entfernt. Ein Kompromiss für diejenigen, die THC meiden wollen.

- Vollspektrum: Enthält das gesamte Spektrum der Pflanzenstoffe, einschließlich Spuren von THC. Die direkte Anwendung der Entourage-Theorie.

5.2 Abschied vom Mythos “Indica vs. Sativa”

Diese Einteilung ist wissenschaftlich überholt. Genetische Analysen zeigen, dass fast alle Sorten Hybride sind und die Namen reines Marketing sind. Entscheidend für die Wirkung ist nicht der Name, sondern das einzigartige chemische Profil – der

Chemovar, also die genaue Konzentration von Cannabinoiden und Terpenen. Der Entourage-Effekt liefert den wissenschaftlichen Rahmen, um diese veraltete Klassifizierung zu ersetzen.

5.3 Der regulatorische Dschungel: Was ist überhaupt legal?

Die Wissenschaft und der Markt stehen oft im Widerspruch zur Rechtslage in Deutschland und der EU.

- Deutschland (Cannabisgesetz - CanG): Das CanG legalisiert zwar den Besitz und Anbau von Cannabis, aber § 2 Abs. 2 KCanG verbietet grundsätzlich die Extraktion von Cannabinoiden aus der Pflanze, mit Ausnahme von CBD. Dies schafft eine erhebliche Rechtsunsicherheit für Produkte, die gezielt mit CBG, CBN oder anderen Cannabinoiden angereichert sind.

- Europäische Union (Novel Food-Verordnung): Auf EU-Ebene werden die meisten Cannabinoide (außer THC) wie CBG, CBN und THCV als “neuartige Lebensmittel” (Novel Food) eingestuft, da sie vor 1997 nicht in nennenswertem Umfang verzehrt wurden. Sie benötigen eine Zulassung durch die EFSA, die bisher für keines dieser Moleküle erteilt wurde. Dies schafft ein regulatorisches Paradoxon und behindert die Forschung massiv.

Herr Brackhaus grübelt: Ein Plädoyer für die Komplexität

Ist es nicht faszinierend? Die moderne Pharmazie hat uns auf einen reduktionistischen Pfad geführt: eine Krankheit, ein Ziel, ein Molekül. Die Cannabis-Pflanze stellt dieses Paradigma auf den Kopf. Sie präsentiert uns nicht einen perfekten Schlüssel, sondern ein ganzes Schlüsselbund.

Die Debatte um den Entourage-Effekt ist ein Ringen zweier Weltanschauungen: der Wunsch nach einfacher Kausalität versus die Anerkennung der Komplexität biologischer Systeme. Die Pflanze zwingt uns, in Netzwerken und Synergien zu denken. Sein größter Wert liegt vielleicht darin, dass er uns als Konzept dazu zwingt, die Komplexität zu respektieren. Er ist ein intellektuelles Bollwerk gegen die verführerische Einfachheit und ein Aufruf zu mehr Demut vor der Natur. Er erinnert uns daran, dass im Orchester des Lebens die wahre Magie oft im Zusammenspiel liegt, nicht im Solo.

Fazit und Ausblick: Die Zukunft der Entourage-Forschung

- Ein reales Prinzip, aber unklare Ausprägung: Der Entourage-Effekt beschreibt das reale pharmakologische Prinzip der Synergie. Welche spezifischen Interaktionen bei Cannabis klinisch relevant sind, ist jedoch erst in Ansätzen verstanden.

- Vielversprechende Evidenz, aber große Lücken: Es gibt eine solide Basis an präklinischen Daten, aber es fehlt an großen, systematischen klinischen Studien am Menschen.

- Wissenschaftliches Konzept vs. Marketing-Schlagwort: Der Begriff ist als wissenschaftliches Konzept wertvoll, wurde aber durch die Industrie überstrapaziert.

Die zukünftige Forschung muss systematisch vorgehen und gezielt definierte Extrakte mit variierten Verhältnissen von zwei bis drei Schlüsselkomponenten untersuchen, anstatt zu versuchen, das gesamte “Orchester” auf einmal zu analysieren.

Um das volle Potenzial zu erschließen, bedarf es einer konzertierten Anstrengung von Wissenschaft, Industrie und Regulierungsbehörden. Nur so kann es gelingen, das wahre therapeutische Potenzial zu heben, das im komplexen Konzert der Moleküle der Cannabis-Pflanze verborgen liegt.

Bleiben Sie neugierig und kritisch!

Euer Herr Brackhaus

Literaturverzeichnis

- Botanical Sciences. (n.d.). Exploring the Entourage Effect in Cannabis: A Comprehensive Guide.

- March and Ash. (n.d.). Synergy in Cannabis: Understanding the Entourage Effect.

- Hansen, M., et al. (2023). The ‘Entourage Effect’ in Medicinal Cannabis-Based Products: A Systematic Review. Molecules.

- Morales-Brown, P. (2024). What to know about the entourage effect of cannabis. Medical News Today.

- Dr. Green Relief. (2021). The Entourage Effect: The Synergy of Cannabis.

- Ben-Shabat, S., et al. (1998). An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity. European Journal of Pharmacology.

- André, R., et al. (2024). The Entourage Effect in Cannabis Medicinal Products: A Comprehensive Review. ResearchGate.

- Rise Cannabis. (n.d.). The Entourage Effect.

- Brackhaus, H. (n.d.). Das Endocannabinoid-System erklärt von Herrn Brackhaus. User-provided document.

- Hometown Hero. (n.d.). The Entourage Effect: The Power of Cannabinoid Synergy.

- Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology.

- Cogan, P. S. (2022). The ‘entourage effect’ or ‘hodgepodge hashish’: the questionable rebranding, marketing, and expectation of cannabis synergy. Expert Review of Clinical Pharmacology.

- Ferber, S. G., et al. (2020). The “entourage effect”: Terpenes coupled with cannabinoids for the treatment of mood disorders and anxiety disorders.

- Gurel, S., et al. (2022). Cannabinoid Biosynthesis in Cannabis sativa.

- Cannactiva. (n.d.). Cannabinoid biosynthesis: How are CBD and THC produced?

- Royal Queen Seeds. (2022). How THC And CBD Are Made: Understanding The Cannabinoid Pathway.

- Pertwee, R. G. (2008). The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids. British Journal of Pharmacology.

- Eskander, J. P., et al. (2018). Cannabinoids in the management of chronic pain: a science-based approach. Frontiers in Pharmacology.

- Rey, A. A., et al. (2012). Biphasic Effects of Cannabinoids in Anxiety Responses: CB1 and GABAB Receptors in the Balance of GABAergic and Glutamatergic Neurotransmission. Neuropsychopharmacology.

- Association of Cannabis Specialists. (2023). What is the biphasic effect of cannabis?

- Laprairie, R. B., et al. (2015). Cannabidiol is a negative allosteric modulator of the cannabinoid CB1 receptor. British Journal of Pharmacology.

- Nachnani, R., et al. (2021). Cannabigerol: A Scoping Review of the Evidence and Its Therapeutic Potential. Cannabis and Cannabinoid Research.

- Adlin, B. (2024). Lesser-Known Marijuana Component CBG Is A Promising Therapeutic Agent. Marijuana Moment.

- Taylor & Francis. (n.d.). Cannabinol.

- MC Nutraceuticals. (n.d.). CBN Production & Safety.

- Canatura. (2025). Everything you wish you knew about CBN - research, benefits, effects.

- Wikipedia. (n.d.). Tetrahydrocannabivarin.

- Witherell, H., et al. (2024). Self-Reported Effects of THCV on Activity, Energy Level, Motivation, and Appetite. ResearchGate.

- Mendoza, S. (2025). The role of tetrahydrocannabivarin (THCV) in metabolic disorders. AIMS Neuroscience.

- Gertsch, J., et al. (2008). Beta-caryophyllene is a dietary cannabinoid. PNAS.

- Klauke, A. L., et al. (2014). The cannabinoid CB₂ receptor-selective phytocannabinoid beta-caryophyllene exerts analgesic effects in mouse models of inflammatory and neuropathic pain. European Neuropsychopharmacology.

- Bahi, A., et al. (2014). Myrcene, a volatile component of Cannabis sativa, is a potent anxiolytic agent. Journal of Ethnopharmacology.

- Surendran, S., et al. (2021). Myrcene—a review of its potential as a sedative. Journal of Ethnopharmacology.

- Ferber, S. G., et al. (2020). The “entourage effect”: Terpenes coupled with cannabinoids for the treatment of mood disorders and anxiety disorders. Current Neuropharmacology.

- Koto, R., et al. (2020). Linalool has anxiolytic-like effects in the elevated plus-maze test. Journal of Pharmacological Sciences.

- Radwan, M. M., et al. (2015). Cannflavins from hemp (Cannabis sativa) are novel inhibitors of pro-inflammatory mediators. Planta Medica.

- Iffland, K., & Grotenhermen, F. (2017). An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol. Cannabis and Cannabinoid Research.

- Johnson, J. R., et al. (2010). Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of the efficacy, safety, and tolerability of THC:CBD extract and THC extract in patients with intractable cancer-related pain. Journal of Pain and Symptom Management.

- Reiman, A., et al. (2017). Cannabis as a substitute for opioid-based pain medication: Patient self-report. Cannabis and Cannabinoid Research.

- LaVigne, J. E., et al. (2021). Cannabis sativa terpenes are cannabimimetic and selectively enhance cannabinoid activity. Scientific Reports.

- Santiago, M., et al. (2019). Terpenoids from Cannabis do not mediate an entourage effect by acting at cannabinoid receptors. bioRxiv.

- Finlay, D. B., et al. (2020). The ‘entourage effect’: examining the evidence for synergy in cannabis-based medicines. British Journal of Pharmacology.

- Pure CBD Vapors. (n.d.). Full Spectrum vs. Broad Spectrum vs. Isolate.

- Healthline. (n.d.). Broad-Spectrum CBD: What It Is and How It Compares.

- Clarke, R. C., & Merlin, M. D. (2016). Cannabis: Evolution and Ethnobiology. University of California Press.

- Piomelli, D., & Russo, E. B. (2016). The Cannabis sativa versus Cannabis indica debate: an interview with Ethan Russo and Daniele Piomelli. Cannabis and Cannabinoid Research.

- Lewis, M. A., et al. (2018). Chemical profiling of medical cannabis extracts. ACS Omega.

- Bundesministerium der Justiz. (2024). Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (Konsumcannabisgesetz - KCanG).

- Bundesgesetzblatt. (2024). Cannabisgesetz – CanG.

- European Commission. (2023). Statement on cannabidiol as novel food.

- Blenheim. (n.d.). Novel Food in the Netherlands.

- European Commission. (n.d.). Novel Food status Catalogue.