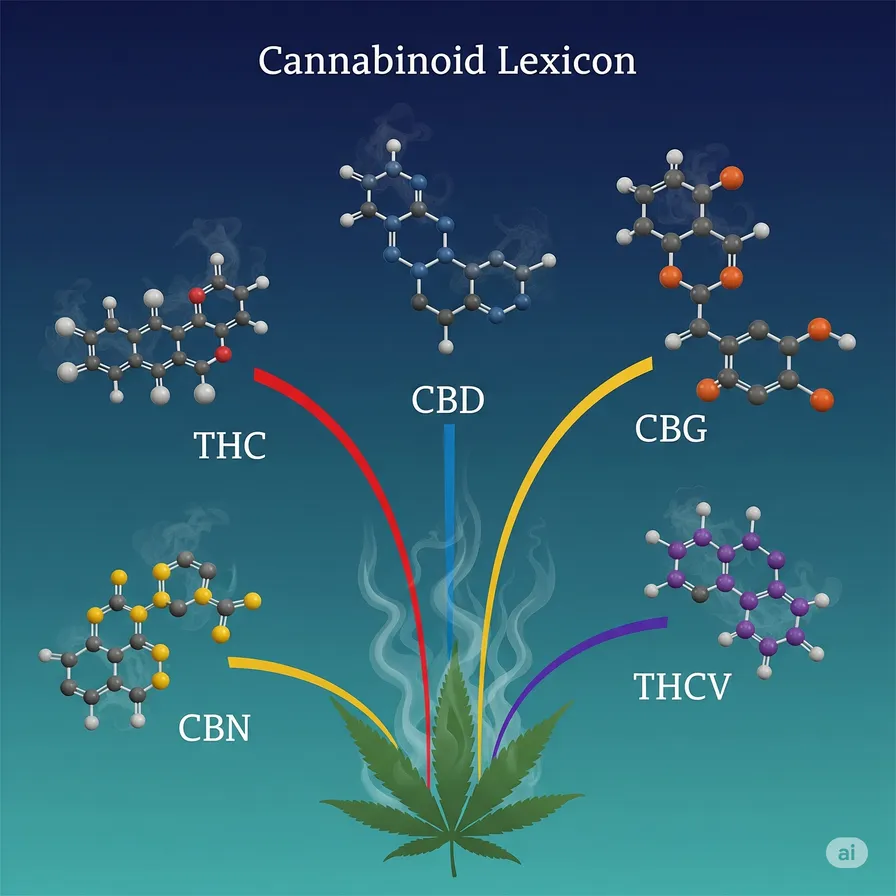

Das große Cannabinoid-Lexikon: Von THC und CBD zu den Exoten CBG, CBN & THCV

Aloha liebe Wissensdurstige, Koryphäen des Krauts und alle, die es noch werden wollen!

Ein herzliches Willkommen zurück in der Welt von Brackhaus.org. Nachdem wir uns in unserem Grundlagenartikel „Das Endocannabinoid-System (ECS): Die geheime Steuerzentrale in unserem Körper“ auf eine faszinierende Reise in unsere eigene Biologie begeben haben, ist es nun an der Zeit, den Blick wieder auf die Pflanze zu richten – aber mit einem völlig neuen Verständnis.

Wir haben das „Schloss“ nun kennengelernt, jene körpereigene Maschinerie, an die Cannabis und seine Wirkstoffe andocken. Doch was wäre dieses komplexe Schloss ohne die passenden Schlüssel? Die Cannabispflanze ist dabei nicht nur ein einzelner Schlüssel, sondern ein ganzer Schlüsselbund, prall gefüllt mit einer faszinierenden Vielfalt an Molekülen. Jedes dieser Phytocannabinoide ist ein einzigartiger Schlüssel, der ganz spezifische Türen in unserer Biologie aufschließen kann.

In diesem umfassenden Lexikon werden wir die wichtigsten dieser Schlüssel unter die Lupe nehmen. Wir beginnen mit den weltberühmten „Generalschlüsseln“ Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD), deren Namen fast jeder kennt. Doch dann wagen wir uns tiefer in die Materie vor und beleuchten die aufstrebenden „Spezialschlüssel“ und Exoten: Cannabigerol (CBG), die Mutter aller Cannabinoide; Cannabinol (CBN), das Produkt von Zeit und Reife; und Tetrahydrocannabivarin (THCV), das paradoxe Molekül mit dem zweischneidigen Schwert.

Wir werden jedes dieser Moleküle wissenschaftlich fundiert sezieren – von seiner Entstehung in der biochemischen Werkstatt der Pflanze über seine einzigartige pharmakologische Wirkungsweise im Körper bis hin zu seinem therapeutischen Potenzial und der oft verwirrenden rechtlichen Lage. Schnallen Sie sich an, denn wir tauchen tief ein in die molekulare Welt, die Cannabis so einzigartig macht!

Übersichtstabelle der Cannabinoide: Die Steckbriefe unserer Protagonisten

Um Ihnen eine erste Orientierung in diesem komplexen Thema zu geben, finden Sie hier eine Übersichtstabelle. Sie dient als schnelles Nachschlagewerk und fasst die wichtigsten Eigenschaften unserer fünf Protagonisten zusammen, bevor wir in die detaillierte Analyse jedes einzelnen Moleküls einsteigen.

Kapitel 1: Die biochemische Werkstatt – Wie die Pflanze ihre Wirkstoffe schmiedet

Um die Unterschiede zwischen den Cannabinoiden wirklich zu verstehen, müssen wir zunächst einen Blick in die Produktionsstätte werfen: die Pflanze selbst, genauer gesagt, ihre winzigen, harzigen Drüsen, die Trichome. Hier findet ein faszinierender biochemischer Prozess statt, der als Biosynthese bekannt ist.

Die Mutter aller Cannabinoide: CBGA

Alles beginnt mit einem Molekül, das zu Recht als die „Mutter aller Cannabinoide“ bezeichnet wird: die Cannabigerolsäure, kurz CBGA. Sie ist der zentrale Ausgangspunkt, von dem aus sich die Wege zu den meisten anderen Cannabinoiden verzweigen. Die Pflanze stellt CBGA her, indem sie zwei Vorläufermoleküle, Geranylpyrophosphat und Olivetolsäure, mithilfe eines spezifischen Enzyms, der CBGA-Synthase, miteinander verbindet.

Die enzymatische Weggabelung

Sobald CBGA gebildet ist, steht es an einer entscheidenden Weggabelung. Spezifische Enzyme, sogenannte Synthasen, übernehmen nun die Regie und bestimmen, welches Cannabinoid als Nächstes gebildet wird. Man kann sich diese Synthasen wie spezialisierte Handwerker vorstellen, die das CBGA-Molekül auf eine ganz bestimmte Weise umbauen :

- Die THCA-Synthase wandelt CBGA in Tetrahydrocannabinolsäure (THCA) um.

- Die CBDA-Synthase wandelt CBGA in Cannabidiolsäure (CBDA) um.

- Die CBCA-Synthase wandelt CBGA in Cannabichromensäure (CBCA) um.

Die Genetik einer bestimmten Cannabissorte bestimmt, welche dieser Synthase-Enzyme in welcher Menge vorhanden und aktiv sind. Eine Sorte, die viel THCA-Synthase exprimiert, wird reich an THCA sein, während eine Sorte mit dominanter CBDA-Synthase hauptsächlich CBDA produziert.

Der Aktivierungsschritt: Decarboxylierung

Es ist entscheidend zu verstehen, dass die Pflanze primär die sauren Formen der Cannabinoide (THCA, CBDA etc.) herstellt. Diese Moleküle haben eine zusätzliche Carboxylgruppe (COOH) und sind in diesem Zustand nicht oder nur sehr geringfügig psychoaktiv. Sie passen nicht gut in die Schlösser unseres Endocannabinoid-Systems.

Die Aktivierung geschieht erst durch einen Prozess namens Decarboxylierung. Durch Zufuhr von Hitze – sei es durch das Anzünden eines Joints, das Erhitzen in einem Vaporizer oder das Backen von Edibles – wird diese Carboxylgruppe abgespalten. Aus THCA wird so das aktive, psychoaktive THC, und aus CBDA wird CBD. Erst in dieser „neutralen“ Form können die Moleküle ihre volle Wirkung an unseren Rezeptoren entfalten.

Sonderfälle: Die Varin-Linie und die Entstehung von CBN

Die Natur wäre nicht die Natur, wenn es nicht auch ein paar faszinierende Ausnahmen gäbe:

-

Die “Varin”-Linie (THCV): Neben dem Hauptweg gibt es eine parallele Biosynthese-Linie. Hier wird anstelle von Olivetolsäure ein Molekül namens Divarinolsäure verwendet, das eine kürzere Kohlenstoff-Seitenkette besitzt. Wenn dieses mit Geranylpyrophosphat kombiniert wird, entsteht nicht CBGA, sondern Cannabigerovarin-Säure (CBGVA). Eine spezifische THCV-Synthase wandelt dieses dann in THCVA um, welches durch Decarboxylierung zum aktiven THCV wird. Die Existenz dieser Varin-Cannabinoide ist also, genau wie bei THC und CBD, genetisch vorbestimmt.

-

Die Entstehung von CBN: Cannabinol (CBN) ist einzigartig, da es kein direktes Produkt der enzymatischen Biosynthese in der Pflanze ist. Stattdessen ist es ein Abbauprodukt. CBN entsteht, wenn THC über einen längeren Zeitraum Licht, Sauerstoff und Wärme ausgesetzt wird und dadurch oxidiert. Bei dieser Umwandlung verliert das THC-Molekül (

C21H30O2) vier Wasserstoffatome und wird zu CBN (C21H26O2). Ein hoher CBN-Gehalt ist daher kein Zeichen für eine besondere Genetik, sondern ein Indikator für gealtertes oder unsachgemäß gelagertes Cannabis. Diese Unterscheidung ist fundamental: Während Züchter gezielt auf hohe THC-, CBD- oder sogar THCV-Werte hinarbeiten können, ist ein hoher CBN-Wert in der Regel ein Ergebnis von Prozessen, die nach der Ernte stattfinden.

Kapitel 2: Die Hauptdarsteller – THC und CBD im Rampenlicht

Nachdem wir die Werkstatt der Pflanze erkundet haben, widmen wir uns nun den beiden berühmtesten Cannabinoiden, die die öffentliche Wahrnehmung von Cannabis wie keine anderen geprägt haben.

2.1 Δ⁹-Tetrahydrocannabinol (THC): Der berühmte und missverstandene Protagonist

THC ist das Molekül, das für die primäre psychoaktive Wirkung von Cannabis verantwortlich ist – das „High“. Doch seine Pharmakologie ist weitaus komplexer und seine therapeutischen Wirkungen sind untrennbar mit seinem Wirkmechanismus verbunden.

Pharmakologie – Mehr als nur “High”

Wie wir in unserem Grundlagenartikel zum Endocannabinoid-System (ECS) gelernt haben, agiert THC als sogenannter partieller Agonist an den CB1- und CB2-Rezeptoren. Seine starke Affinität zu den CB1-Rezeptoren, die in hoher Dichte in entscheidenden Hirnarealen vorkommen, ist der Grund für die bekannten Effekte auf Stimmung, Wahrnehmung und Gedächtnis. Gleichzeitig sind genau diese Interaktionen auch die Grundlage für sein medizinisches Potenzial, etwa zur Linderung von Schmerzen, zur Appetitanregung bei Kachexie oder zur Unterdrückung von Übelkeit und Erbrechen während einer Chemotherapie.

Ein entscheidendes, aber oft übersehenes Merkmal von THC ist seine dosisabhängige, biphasische Wirkung. Niedrige Dosen können entspannend und angstlösend (anxiolytisch) wirken, während hohe Dosen genau das Gegenteil bewirken und zu Angst, Paranoia und Panik führen können (anxiogen). Dies ist keine rein psychologische Laune, sondern hat eine handfeste neurochemische Grundlage. Studien an Tiermodellen deuten darauf hin, dass die anxiolytische Wirkung bei niedrigen Dosen durch die Aktivierung von CB1-Rezeptoren auf erregenden (glutamatergen) Nervenzellen vermittelt wird. Die anxiogene Wirkung bei hohen Dosen hingegen scheint durch die Aktivierung von CB1-Rezeptoren auf hemmenden (GABAergen) Nervenzellen zustande zu kommen. Dies erklärt wissenschaftlich fundiert, warum die Dosis das „Gift“ (oder die Medizin) macht und untermauert eindrücklich den Rat „start low and go slow“.

Therapeutisches Potenzial und aktuelle Forschung

Die therapeutischen Anwendungen von THC sind gut dokumentiert, insbesondere bei chronischen neuropathischen Schmerzen, Spastik bei Multipler Sklerose und Appetitlosigkeit. Jüngste Umfragen zeigen auch, dass Patienten mit Essstörungen Cannabis als hilfreich empfinden, möglicherweise weil THC den Belohnungswert von Nahrungsmitteln erhöht und so dem krankheitsbedingten Mangel an Essensfreude entgegenwirkt.

Jedoch gibt es auch kritische und beunruhigende Forschungsergebnisse. Mehrere aktuelle Studien haben eine alarmierende Korrelation zwischen Cannabiskonsum und der Wirksamkeit von Krebs-Immuntherapien aufgedeckt. Patienten, die während einer Behandlung mit sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren (wie Nivolumab) Cannabis konsumierten, zeigten signifikant schlechtere Ansprechraten auf die Therapie und hatten eine kürzere Gesamtüberlebenszeit. Der pharmakologische Hintergrund ist plausibel: Cannabinoide wie THC und CBD sind für ihre immunsuppressiven, also das Immunsystem unterdrückenden, Eigenschaften bekannt. Eine Immuntherapie zielt jedoch darauf ab, das Immunsystem zu

aktivieren, damit es Krebszellen effektiver bekämpfen kann. Hier besteht ein potenziell gefährlicher Wirkkonflikt. Während Cannabis die belastenden Symptome einer Krebstherapie lindern kann, könnte es gleichzeitig die Wirksamkeit der lebensrettenden Behandlung selbst untergraben. Dies ist eine äußerst wichtige Information für medizinische Anwender und Ärzte und ein Paradebeispiel für die Komplexität der Cannabinoid-Pharmakologie.

2.2 Cannabidiol (CBD): Der vielseitige Moderator des Systems

CBD hat in den letzten Jahren einen beispiellosen Hype erlebt und wird oft als das „gute“ Cannabinoid ohne psychoaktive Wirkung dargestellt. Seine Wirkungsweise ist jedoch weitaus subtiler und komplexer als die von THC.

Pharmakologie – Der indirekte Stratege

Wie bereits in unserem Grundlagenartikel zum ECS ausführlich dargelegt, ist die Wirkungsweise von CBD weitaus subtiler als die von THC. Es verursacht kein „High“, da es nur eine sehr geringe Affinität zu den CB1- und CB2-Rezeptoren hat. Stattdessen agiert es als intelligenter Moderator des Systems. Seine primären Wirkmechanismen innerhalb des ECS, die Sie im Detail im verlinkten Grundlagenartikel nachlesen können, sind:

-

Negativer allosterischer Modulator: Es kann die Wirkung von THC am CB1-Rezeptor abschwächen.

-

Hemmung des FAAH-Enzyms: Es erhöht die Konzentration des körpereigenen Endocannabinoids Anandamid.

CBD wirkt also nicht direkt, sondern stärkt unser körpereigenes System.

Jenseits des ECS: CBDs weitreichender Einfluss

Die wahre Vielseitigkeit von CBD zeigt sich erst, wenn man über den Tellerrand des ECS hinausschaut. CBD ist eine sogenannte „Multi-Target-Drug“, die an einer Vielzahl weiterer Rezeptorsysteme andockt, was sein breites therapeutisches Potenzial erklärt :

-

PPARγ-Agonismus: CBD aktiviert PPARγ-Rezeptoren, die eine zentrale Rolle im Stoffwechsel, bei der Fettspeicherung und vor allem bei der Regulation von Entzündungsreaktionen spielen. Dies ist ein Schlüsselmechanismus für seine potenten entzündungshemmenden Eigenschaften.

-

Adenosin-Signalweg: CBD hemmt den Rücktransport des Botenstoffs Adenosin in die Zellen, indem es den Transporter ENT1 blockiert. Ein höherer Adenosin-Spiegel im Gewebe wirkt stark entzündungshemmend und gefäßerweiternd, was zu den neuroprotektiven und kardioprotektiven (herzschützenden) Effekten von CBD beiträgt.

-

GABA-Rezeptoren: CBD verstärkt die Wirkung des wichtigsten hemmenden Neurotransmitters im Gehirn, GABA, indem es als positiver allosterischer Modulator an GABAA-Rezeptoren wirkt. Diese Verstärkung der neuronalen Hemmung ist der Hauptmechanismus hinter seiner nachgewiesenen krampflösenden (antikonvulsiven) Wirkung, die zur Zulassung des CBD-Medikaments Epidiolex® zur Behandlung seltener und schwerer Epilepsieformen bei Kindern geführt hat.

Therapeutisches Potenzial und klinische Studien

Neben der zugelassenen Anwendung bei Epilepsie wird CBD intensiv für eine Reihe weiterer Erkrankungen erforscht. Laufende klinische Studien untersuchen seine Wirksamkeit bei posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und bei verschiedenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Myokarditis, wo seine entzündungshemmenden, antioxidativen und anti-fibrotischen Eigenschaften von großem Interesse sind. Die Forschung zeigt, dass CBD kein Allheilmittel ist, sondern ein pleiotropes (vielseitig wirkendes) Molekül, dessen Effekte sich aus der Summe seiner Interaktionen mit Dutzenden von Zielstrukturen im Körper ergeben.

Kapitel 3: Die Exoten – Ein Blick hinter die Kulissen der Cannabinoid-Forschung

Jenseits der beiden Superstars THC und CBD verbirgt sich eine ganze Welt von sogenannten „Minor Cannabinoids“. Diese kommen oft nur in geringen Konzentrationen vor, besitzen aber einzigartige pharmakologische Profile, die sie zu hochinteressanten Kandidaten für zukünftige Therapien machen.

3.1 Cannabigerol (CBG): Die potente Mutter

Wir haben CBG bereits als decarboxylierte Form der Vorläufersubstanz CBGA kennengelernt. Lange Zeit wurde es als bloßes Zwischenprodukt abgetan, doch neuere Forschungen zeichnen das Bild eines hochpotenten Moleküls mit einem überraschenden Wirkprofil.

Pharmakologie – Ein Wolf im Schafspelz

CBG ist nicht psychoaktiv und interagiert nur als schwacher partieller Agonist mit den CB1- und CB2-Rezeptoren. Seine wahre Stärke liegt woanders. Die Forschung zeigt, dass CBG ein hochpotenter

Agonist am α2-Adrenozeptor und ein moderat potenter Antagonist am Serotonin-5-HT1A-Rezeptor ist. Diese Rezeptoren sind entscheidend für die Regulation von Blutdruck, Wachheit und Sedierung (α2) sowie von Angst und Stimmung (5-HT1A). Die Wirksamkeit von CBG an diesen Zielen ist weitaus größer als an den klassischen Cannabinoid-Rezeptoren.

Das bedeutet, dass die primären Effekte von CBG wahrscheinlich weniger „cannabinoid-typisch“ sind und eher denen von Medikamenten ähneln, die gezielt das adrenerge oder serotonerge System beeinflussen. Dies eröffnet völlig neue therapeutische Wege, wirft aber auch neue Sicherheitsfragen auf. Die Aktivierung des α2-Rezeptors könnte zu unerwünschten kardiovaskulären Effekten wie einem Abfall von Herzfrequenz und Blutdruck führen, was bei CBG-Produkten berücksichtigt werden muss.

Therapeutisches Potenzial

Die präklinische Forschung zu CBG ist vielversprechend:

-

Antibakterielle Wirkung: CBG hat sich als potentes Antibiotikum erwiesen, das sogar gegen Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Stämme wirksam ist.

-

Entzündungshemmung: Es zeigt starke entzündungshemmende Eigenschaften, die bei der Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa von Nutzen sein könnten.

-

Neuroprotektion: In Tiermodellen für neurodegenerative Erkrankungen wie Huntington, Parkinson und Multiple Sklerose zeigte CBG neuroprotektive Effekte.

-

Krebsforschung: CBG hemmt in Laborstudien das Wachstum von Krebszellen bei verschiedenen Tumorarten, darunter Darm-, Prostata- und Brustkrebs.

3.2 Cannabinol (CBN): Das Produkt von Zeit und Sauerstoff

CBN hat sich in den letzten Jahren den Ruf eines „Schlaf-Cannabinoids“ erworben. Doch wie wir bereits wissen, entsteht es nicht durch die Genetik der Pflanze, sondern durch den Abbau von THC. Ein genauer Blick auf die Wissenschaft entmystifiziert diesen Ruf.

Pharmakologie – Entmystifizierung des “Schlaf-Cannabinoids”

CBN ist ein schwacher partieller Agonist am CB1-Rezeptor und besitzt eine milde psychoaktive Wirkung, die auf etwa 10% der von THC geschätzt wird. Die weit verbreitete Annahme, CBN sei ein starkes Sedativum, hält einer kritischen wissenschaftlichen Prüfung jedoch nicht stand.

Die sedierende Wirkung, die Konsumenten von altem, schlecht gelagertem Cannabis berichten, ist wahrscheinlich nicht auf das CBN allein zurückzuführen. Führende Forscher wie Dr. Ethan Russo argumentieren, dass dieser Effekt vielmehr ein klassisches Beispiel für den Entourage-Effekt ist. Mit der Zeit oxidiert nicht nur THC zu CBN, sondern auch die leicht flüchtigen, oft anregend wirkenden Monoterpene (wie Limonen oder Pinen) bauen sich ab. Zurück bleiben die schwereren, oft sedierend wirkenden Sesquiterpenoide (wie Myrcen oder Caryophyllen). Die schläfrig machende Wirkung ist also wahrscheinlich das Ergebnis einer Synergie zwischen CBN, Restmengen an THC und diesem spezifischen, „gealterten“ Terpenprofil. Eine neuere Tierstudie zeigte zwar eine verlängerte Schlafdauer unter CBN, doch die Autoren warnten vor einer möglichen Unterdrückung des wichtigen REM-Schlafs und betonten, dass die Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf den Menschen übertragbar sind.

Therapeutisches Potenzial

Abseits des umstrittenen sedativen Effekts wird CBN für weitere Potenziale erforscht:

-

Appetitanregung: Im Gegensatz zu CBD, das den Appetit eher hemmt, konnte in einer Studie an Ratten gezeigt werden, dass CBN die Nahrungsaufnahme signifikant steigerte.

-

Schmerzlinderung und Entzündungshemmung: Präklinische Modelle deuten auf anti-inflammatorische und analgetische Eigenschaften hin, die CBN zu einem interessanten Kandidaten für die Behandlung von chronischen Schmerzen und entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis machen.

-

Antibakterielle Wirkung: Ähnlich wie CBG zeigt auch CBN in Laborstudien eine potente Wirkung gegen antibiotikaresistente Bakterien.

3.3 Tetrahydrocannabivarin (THCV): Das paradoxe “Diät-Cannabinoid”

THCV ist vielleicht eines der faszinierendsten und paradoxesten Moleküle im Cannabinoid-Schlüsselbund. Es stammt aus der „Varin“-Biosyntheselinie und unterscheidet sich von THC durch eine kürzere Seitenkette, was zu einem dramatisch anderen pharmakologischen Profil führt.

Pharmakologie – Ein zweischneidiges Schwert

Die Wirkung von THCV am CB1-Rezeptor ist ein Paradebeispiel für Biphasie – es verhält sich je nach Dosis völlig gegensätzlich :

-

Bei niedrigen Dosen wirkt THCV als neutraler Antagonist. Es blockiert den CB1-Rezeptor für Agonisten wie THC, ohne selbst eine Wirkung auszulösen. In diesem Zustand ist es nicht psychoaktiv und kann die Wirkung von THC sogar abschwächen.

-

Bei hohen Dosen kehrt sich seine Wirkung um. Es wird selbst zu einem Agonisten am CB1-Rezeptor und kann dann THC-ähnliche, psychoaktive Effekte hervorrufen.

Diese einzigartige, dosisabhängige Umschaltung macht THCV zu einem komplexen, aber auch hochinteressanten pharmakologischen Werkzeug.

Therapeutisches Potenzial – Fokus auf Stoffwechsel

Die antagonistische Wirkung bei niedrigen Dosen ist der Schlüssel zu seinem vielversprechendsten therapeutischen Potenzial. Wie Sie aus unserem Grundlagenartikel wissen, ist das Endocannabinoid-System maßgeblich an der Steuerung von Appetit, Energiehaushalt und Fettstoffwechsel beteiligt, hauptsächlich über die Aktivierung von CB1-Rezeptoren. THC stimuliert diese Rezeptoren und löst die bekannten „Fressattacken“ aus.

THCV tut in niedrigen Dosen genau das Gegenteil: Es blockiert den CB1-Rezeptor. Dieser Mechanismus kann potenziell:

- den Appetit zügeln,

- die Insulinsensitivität verbessern,

- den Energieverbrauch erhöhen und

- die Fetteinlagerung reduzieren.

Dies hat THCV den Spitznamen „Diät-Weed“ eingebracht und macht es zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Behandlung von Stoffwechselerkrankungen wie Adipositas und Typ-2-Diabetes. Erste kleine Humanstudien und zahlreiche präklinische Daten stützen dieses Potenzial und zeigen positive Effekte auf Gewichtsverlust, Blutzuckerkontrolle und Cholesterinwerte. Die größten Hürden sind derzeit noch die geringe Bioverfügbarkeit des Moleküls und der Mangel an großen, aussagekräftigen klinischen Studien.

Kapitel 4: Das große Ganze – Synergie und der rechtliche Dschungel

Nachdem wir die einzelnen Schlüssel betrachtet haben, zoomen wir wieder heraus. Wie wirken sie zusammen? Und, ganz praktisch: Was darf man eigentlich?

4.1 Das Konzert der Moleküle: Der Entourage-Effekt neu beleuchtet

Das Konzept des Entourage-Effekts, welches wir bereits in unserem Grundlagenartikel zum ECS angerissen haben, besagt, dass die Gesamtwirkung einer Cannabissorte vom synergistischen Zusammenspiel aller Inhaltsstoffe abhängt – Cannabinoide, Terpene und Flavonoide. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

Einige Interaktionen sind wissenschaftlich gut untermauert:

-

CBD moduliert die Wirkung von THC, wie bereits im Grundlagenartikel beschrieben, indem es als negativer allosterischer Modulator dessen Bindung am CB1-Rezeptor abschwächt und so die Psychoaktivität und Angstpotenziale reduziert.

-

THCV kann als CB1-Antagonist der appetitanregenden Wirkung von THC entgegenwirken.

-

Die sedierende Wirkung von CBN entfaltet sich wahrscheinlich erst im Zusammenspiel mit spezifischen Terpenen.

Herr Brackhaus grübelt: Synergie oder Marketing-Mythos?

„Ist dieser ‚Entourage-Effekt‘ nun die heilige Kuh der Cannabis-Wissenschaft oder nur ein cleverer Marketing-Trick? Die Wahrheit, meine Lieben, liegt wie so oft in der Mitte. Der Begriff wurde bereits 1998 von den Pionieren Mechoulam und Ben-Shabat geprägt, um eine beobachtete Synergie zu beschreiben. In der Cannabis-Community ist er heute allgegenwärtig. Doch in der Wissenschaft wird er zunehmend kritisch diskutiert. Einige Forscher bemängeln, der Begriff sei zu vage, es fehle an robusten klinischen Studien am Menschen und er werde missbraucht, um Vollspektrum-Produkte besser zu verkaufen. Insbesondere die Rolle vieler Terpene ist umstritten; einige Studien konnten keine direkte Modulation der Cannabinoid-Rezeptoren durch sie nachweisen. Auf der anderen Seite gibt es klare pharmakologische Interaktionen wie die zwischen THC und CBD und eine überwältigende Menge an anekdotischer Evidenz von Patienten, die von Vollspektrum-Extrakten mehr profitieren als von Isolaten. Mein Fazit: Wir sollten den Begriff nicht verwerfen, aber präziser verwenden. Es gibt zweifellos Synergien, die wir besser als ‚Polypharmazie‘ bezeichnen könnten. Ein mündiger Anwender sollte das Konzept kennen, aber auch die wissenschaftliche Debatte dahinter verstehen und nicht blind jedem Marketing-Versprechen glauben, das ein ‚überlegenes Entourage-Erlebnis‘ verspricht.“

4.2 Ein rechtlicher Kompass für Deutschland und die EU

Die rechtliche Situation rund um Cannabinoide ist für viele Verbraucher ein undurchdringlicher Dschungel. Der Schlüssel zum Verständnis liegt in der Unterscheidung zweier völlig verschiedener rechtlicher Rahmenwerke, die parallel existieren.

Säule 1: Das Cannabisgesetz (CanG) in Deutschland Seit dem 1. April 2024 regelt das CanG den Umgang mit der Pflanze Cannabis zu nicht-medizinischen Konsumzwecken. Es hat Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz entfernt und den Besitz und Anbau für Erwachsene in engen Grenzen legalisiert:

-

Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis im öffentlichen Raum und 50 Gramm am Wohnsitz ist für Erwachsene straffrei.

-

Der private Anbau von bis zu drei weiblichen Pflanzen pro Erwachsenem am Wohnsitz ist erlaubt.

-

Seit dem 1. Juli 2024 sind nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen (Cannabis Social Clubs) erlaubt.

Das CanG fokussiert sich primär auf THC als den psychoaktiven Hauptwirkstoff. Wichtig ist jedoch: Es schafft keinen legalen Markt für den kommerziellen Verkauf von Cannabisprodukten wie Ölen, Extrakten oder Edibles an Endverbraucher. Im Gegenteil, § 2 Abs. 2 des Konsumcannabisgesetzes (KCanG) verbietet explizit die Extraktion von Cannabinoiden aus der Pflanze, mit Ausnahme von CBD unter bestimmten Umständen.

Säule 2: Die EU-Novel-Food-Verordnung Parallel zum CanG gilt die EU-Verordnung (EU) 2015/2283 über neuartige Lebensmittel (Novel Food). Diese Verordnung regelt den kommerziellen Verkauf von Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten, die vor dem 15. Mai 1997 nicht in nennenswertem Umfang in der EU verzehrt wurden.

-

Da für Cannabinoide wie CBD, CBG, CBN und THCV (sowohl als Isolate als auch in angereicherten Extrakten) keine solche Verzehrhistorie nachgewiesen werden kann, gelten sie alle als „Novel Food“.

-

Das bedeutet, dass jedes Produkt, das diese Cannabinoide enthält und als Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel verkauft wird, eine zentrale Zulassung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) benötigt.

-

Stand heute hat kein einziges dieser Cannabinoide eine solche Zulassung erhalten. Die Antragsverfahren sind im Gange, aber aufgrund von Sicherheitsbedenken und Datenlücken derzeit ausgesetzt.

Dies führt zu einem legalen Paradoxon: Ein Erwachsener in Deutschland darf nach dem CanG legal eine Pflanze mit hohem CBG-Gehalt für den Eigenkonsum anbauen. Er darf aber kein kommerziell hergestelltes CBG-Öl im Laden kaufen, da es sich um ein nicht zugelassenes neuartiges Lebensmittel handelt. Der legale Status hängt also entscheidend vom Kontext ab: Privater, nicht-kommerzieller Umgang mit der Pflanze (CanG) versus kommerzieller Verkauf von Extrakten und Isolaten (Novel Food).

Fazit: Die unendliche Vielfalt der Cannabinoid-Welt – Ein Ausblick

Unsere Reise durch das Cannabinoid-Lexikon zeigt eindrücklich: Die Welt von Cannabis ist unendlich komplexer und faszinierender als die simple Gegenüberstellung von „psychoaktivem“ THC und „harmlosem“ CBD. Jedes Molekül ist ein einzigartiger Schlüssel mit einem spezifischen pharmakologischen Profil, das Türen zu ungeahnten therapeutischen Möglichkeiten öffnen könnte.

Wir haben gelernt, dass die Wirkung nicht nur vom Molekül selbst, sondern entscheidend von der Dosis (Biphasie bei THC und THCV), der Kombination mit anderen Pflanzenstoffen (Entourage-Effekt) und nicht zuletzt von der einzigartigen Biologie jedes einzelnen Anwenders abhängt. Die Forschung an den „Exoten“ wie dem potenten CBG oder dem stoffwechselregulierenden THCV steht erst am Anfang, verspricht aber, unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit zu revolutionieren.

Die teilweise Legalisierung durch das CanG in Deutschland ist ein historischer Schritt, der den Weg für einen offeneren und ehrlicheren Umgang ebnet. Gleichzeitig zeigt der rechtliche Dschungel rund um die Novel-Food-Verordnung, dass der Weg zu einem vollumfänglich verstandenen, wissenschaftlich fundierten und vernünftig regulierten Umgang mit dieser vielfältigen Pflanzenapotheke noch lang ist.

Ich hoffe, dieser tiefe Einblick in die molekulare Welt der Cannabinoide war für Sie genauso erhellend wie für mich. Es gibt noch so viel zu entdecken.

Bleiben Sie neugierig und kritisch, meine lieben Freund*innen!

Euer Herr Brackhaus

Literaturverzeichnis

Das Endocannabinoid-System erklärt von Herrn Brackhaus.txt

Cannactiva. (n.d.).

Cannabinoid biosynthesis: How are CBD and THC produced? Gurel, S., et al. (2022).

Cannabinoid Biosynthesis in Cannabis sativa. Royal Queen Seeds. (2022).

How THC And CBD Are Made: Understanding The Cannabinoid Pathway. Eskander, J. P., et al. (2018).

Cannabinoids in the management of chronic pain: a science-based approach. Frontiers in Pharmacology. Wikipedia. (n.d.).

Endocannabinoid system. Silva, T. B. D., et al. (2024).

Pharmacological Properties of Cannabidiol: A Scoping Review. Molecules. Pertwee, R. G. (2008).

The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabivarin. British Journal of Pharmacology. Jansen, H. (2024).

Medicinal Cannabis Could Compromise Immunotherapy for Cancer. Newsweek. University of Sydney. (2025).

Cannabis and psychedelics rated most effective for symptom relief by eating disorder patients. News-Medical.net. Al-Ghraiybah, N. F., et al. (2024).

Therapeutic potential of cannabidiol (CBD) in the treatment of cardiovascular diseases. Expert Opinion on Investigational Drugs. Elms, L., et al. (2022).

Use of Cannabidiol (CBD) oil in the treatment of PTSD: Study design and rationale for a placebo-controlled randomized clinical trial. Contemporary Clinical Trials. Nachnani, R., et al. (2021).

Cannabigerol: A Scoping Review of the Evidence and Its Therapeutic Potential. Cannabis and Cannabinoid Research. Floraflex. (n.d.).

The Potential of Cannabigerol (CBG) in Cannabis Derivatives. Wikipedia. (n.d.).

Cannabigerol. Navarro, G., et al. (2022).

Pharmacological Aspects and Biological Effects of Cannabigerol (CBG). Adlin, B. (2024).

Lesser-Known Marijuana Component CBG Is A Promising Therapeutic Agent, With Potential To Treat Cancer And Pain, Study Says. Marijuana Moment. Taylor & Francis. (n.d.).

Cannabinol. MC Nutraceuticals. (n.d.).

CBN Production & Safety. Ram, G. S. (n.d.).

Exactly how CBN cannabinoid is formed? ResearchGate. Canatura. (n.d.).

Everything you wish you knew about CBN - research, benefits, effects. Curaleaf Clinic. (n.d.).

Exploring Cannabinol (CBN) and Sleep: What Does the Science Say? Acosta, K. (2024).

What Is CBN? Everything To Know About Cannabinol. Forbes Health. InMed Pharmaceuticals. (n.d.).

Current Research Into the Potential Therapeutic Effects of Cannabinol (CBN). Wikipedia. (n.d.).

Tetrahydrocannabivarin. Mendoza, S. (2025).

The role of tetrahydrocannabivarin (THCV) in metabolic disorders: A promising cannabinoid for diabetes and weight management. AIMS Neuroscience. Wikipedia. (n.d.).

Tetrahydrocannabivarin. Rey, A. A., et al. (2012).

Biphasic Effects of Cannabinoids in Anxiety Responses: CB1 and GABAB Receptors in the Balance of GABAergic and Glutamatergic Neurotransmission. Neuropsychopharmacology. CannaReporter. (2025).

THCV may promote weight loss and generate therapeutic metabolic effects. Mintz, M., et al. (2023).

A Retrospective, Open-Label, Observational Study of a Hemp-Derived THCV/CBD Product on Weight Loss. Cannabis. TheAmazingFlower.com. (n.d.).

Review study concludes THCV shows promise for type 2 diabetes and obesity. Bundesministerium für Gesundheit. (2024).

FAQ on the Cannabis Act. Wikipedia. (n.d.).

Cannabis Act (Germany). European Commission. (2023).

Statement on cannabidiol as novel food. LegaleGo Nutrition. (2024).

New regulation on the use of hemp and cannabinoids. European Commission. (2023).

SUMMARY REPORT of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed. Blenheim. (n.d.).

Novel Food in the Netherlands. Iffland, K., & Grotenhermen, F. (2017).

An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies. Cannabis and Cannabinoid Research. Laprairie, R. B., et al. (2015).

Cannabidiol is a negative allosteric modulator of the cannabinoid CB1 receptor. British Journal of Pharmacology. Wikipedia. (n.d.).

Cannabisgesetz. Bundesministerium der Justiz. (2024).

Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (Konsumcannabisgesetz - KCanG). Bundesgesetzblatt. (2024).

Cannabisgesetz – CanG. Witherell, H., et al. (2024).

Self-Reported Effects of THCV on Activity, Energy Level, Motivation, and Appetite: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Double Crossover Trial. ResearchGate. Uwe Blesching. (n.d.).

What is the biphasic effect of cannabis and why is it important? CannaKeys. Association of Cannabis Specialists. (2023).

What is the biphasic effect of cannabis? March and Ash. (n.d.).

Synergy in Cannabis: Understanding the Entourage Effect. Hometown Hero. (n.d.).

The Entourage Effect: The Power of Cannabinoid Synergy. Hansen, M., et al. (2023).

The ‘Entourage Effect’ in Medicinal Cannabis-Based Products: A Systematic Review. Molecules. Morales-Brown, P. (2024).

What to know about the entourage effect of cannabis. Medical News Today. Hansen, M., et al. (2023).

The ‘entourage effect’ in medicinal Cannabis-based products: A systematic review. Alchimia Grow Shop. (n.d.).

The entourage effect or synergy in cannabinoids and terpenes. Dr. Green Relief. (2021).

The Entourage Effect: The Synergy of Cannabis. Gurel, S., et al. (2022).

Cannabinoid Biosynthesis in Cannabis sativa. Silva, T. B. D., et al. (2024).

Pharmacological Properties of Cannabidiol: A Scoping Review. Molecules. Navarro, G., et al. (2022).

Pharmacological Aspects and Biological Effects of Cannabigerol (CBG). Canatura. (2025).

Everything you wish you knew about CBN - research, benefits, effects.